こんにちは、現役看護師のミカです。

こんにちは、現役看護師のミカです。今回は、『ウイルスと細菌の違いは?真菌(カビ)やバクテリア含めわかりやすく説明!』というタイトルでお送りします。

ウイルスと細菌、この言葉は病気の話がでてきた時には、よく聞く言葉だと思います。

ウイルスと言えば、インフルエンザウイルスやノロウィルスなど種々ありますが、細菌と言えば…何でしょう?

こうなると

「細菌って何のこと?で、普段よくひく風邪とかはどっちだ?」

なんて、わけが分からなくなりませんか?

そこで今回は、

- ウイルスと細菌の違い

- 真菌(カビ)やバクテリアなどの意味

などをわかりやすく説明していきたいと思います。

ウイルスと細菌の違いを説明する前に、違っていないところを説明しますと分かりやすいかもしれません(^^)

ウイルスと細菌の共通することは…

- どちらも肉眼では見えないくらい小さいところ

- どちらも感染症の原因となるところ

です。

それ以外に関しては、大きさから性質からすべて全く違うものになります。

ではその違いについて紹介していきます(^^)

ウイルスと細菌の違いはなに?

まず、ウイルスと細菌の大きさの違いから説明していきましょう(^^)

ウイルスと細菌の大きさの違いは?

私達が肉眼で見える大きさは0.1~1.0mmです。

細菌の大きさは通常、1mmの1/1000単位の1μm(マイクロメートル)です。

そして、ウイルスの大きさは、細菌よりはるかに小さい、μmの更に1/1000単位の1nm(ナノメートル)となり、ウイルスのほとんどが10~100nmの大きさです。

次に、ウイルスと細胞の構造や特徴についてです。

ウイルスと細菌の構造の違いは?

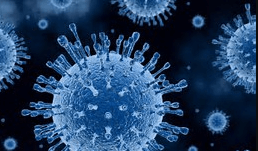

まずウイルスの構造についてです。

ウイルスは基本的に、細胞を持たず、タンパク質でできた外殻(がいかく)と、核酸(かくさん・DNA、RNA)を持つだけの粒子です。

ウイルスは細胞がないので、単独での増殖はできません。

ですので、他の生きている生物の細胞に寄生して、感染して増殖していきます。

寄生した生物の細胞が持っているDNAやRNAの増殖の機能を借りて、ウイルス自身を増殖させていくのです。

そして、細菌の構造についてです。

細菌は、ウイルスと違い、自分の細胞を持っていて、生きた細胞に寄生しなくても自力で増殖していきます。

そこに、糖分などの栄養と水など一定条件が揃えば、どんどん増殖していきます。

そして、増殖しながら、毒素を出して他の細胞を傷害していきます。

ではここで、細菌とウイルスの違いをまとめておきます。

大きさが1μm(マイクロメートル)。

自分の細胞を持っており、生きた細胞に寄生しなくても自力で増殖していく。

大きさが10~100nm(ナノメートル)

自分の細胞を持たず、タンパク質でできた外殻(がいかく)と、核酸(かくさん・DNA、RNA)を持つだけの粒子。

単独での増殖はできず、他の生きている生物の細胞に寄生し、感染して増殖していく。

次に細菌とウイルスの病原体について説明します。

※病原体とは、病気、感染症の原因となる微生物のことです。

ウイルスと細菌のそれぞれの病原体は?

ウイルスの病原体は、

- ノロウィルス

- ロタウイルス

- インフルエンザウイルス

- アデノウイルス

- コロナウイルス

- 肝炎ウイルス

- 麻しんウイルス

- 風疹ウイルス

- ヘルペスウイルス

- HIV

などがあります。

一方、細菌の病原体は、

- ブドウ球菌

- サルモネラ菌

- 大腸菌

- コレラ菌

- 赤痢菌

- 緑膿菌

- 結核菌

- 破傷風菌

- ボツリヌス菌

などがあります。

次に、ウイルスと細菌の主な感染症についてです。

ウイルスと細菌の感染症は?

ウイルスの感染症は、

- 感染性胃腸炎

- インフルエンザ風邪症候群

- 麻しん

- 風疹

- 水痘

- 肝炎

- 帯状疱疹

などです。

細菌の感染症は、

- 感染性胃腸炎

- 腸管出血性大腸菌(O-157)

- 結核

- 破傷風

- 敗血症

- 中耳炎

などです。

次に、これらウイルスと細菌に対する治療薬について説明していきます。

ウイルスと細菌に対する治療薬の違いは?

一般的に、感染症の原因となる悪い細胞がいたら、お薬を使ってその細胞を壊して、それ以上増えないようにすることができます。

しかし、ウイルスは細胞を持っておらず、直接壊すことができないのです。

ただ、壊すことはできなくても、一部のウィルスの増殖を抑えるお薬は開発されています。

これは全てのウイルスに対してではなく、現在のところ、インフルエンザウイルスとヘルペスウイルスに対するもののみです。

そして、細菌に対する治療薬は、細菌の細胞に作用して、増殖を止める働きのある抗菌剤が効きます。

それぞれのタイプの細菌に効果のある抗生物質や合成抗菌薬があります。

例えば、中耳炎などで、耳の中が炎症を起こした場合にはその菌に効く抗生物質を飲んだら、2日程度ですぐ症状も改善されてきます。

このように、とても優れた抗生物質がたくさんあります。

では次に、ウイルスと細菌以外の、真菌(カビ)・バクテリア・マイコプラズマ・微生物などについて説明していきます。

真菌(カビ)・バクテリア・マイコプラズマ・微生物とはなに?

ではバクテリア・微生物・マイコプラズマ・真菌(カビ)の順に簡単に説明していきます。

バクテリアとは?

バクテリアというのは、ラテン語で「細菌」のことを言います。

ですので、細菌ということですね(^^)

微生物とは?

微生物というのは、肉眼ではその存在が確認できない、顕微鏡で観察できる程度ほどの微細な生物のことを言います。

微生物には細菌や真菌(カビ)、ウイルスなどが含まれます。

ただ、ウイルスは自分で細胞を持たず、増殖していくことができないので、生物ではないという考えもあります。

マイコプラズマとは?

マイコプラズマは生物学的には細菌に分類されます。

しかし、ほかの細菌とは違い、細胞壁を持たないので、顕微鏡で観察すると様々な形をしています。

微生物の細菌の中では、細胞サイズが最小の部類で200~300nmとなります。

ヒトや牛、やぎ、豚など動物や植物に対しても病原性を持つ種類もあります。

ヒトが感染すれば、マイコプラズマ肺炎になります。

真菌(カビ)とは?

真菌とは、カビの仲間の総称です。

真菌は大きさが1μmで、細菌の大きさとほぼ同じくらいです。

ヒトの細胞に定着して、菌糸(きんし・菌を構成する糸状の細胞の列)が成長して枝分かれしながら発育していきます。

病原体としては、白癬菌(はくせんきん)やガンジダなどがあります。

そして感染症は、白癬(はくせん・みずむしのこと)やガンジダ症などです。

治療薬には、真菌の細胞膜を壊して、その合成を止める抗真菌剤があります。

以上、バクテリア・微生物・マイコプラズマ・真菌(カビ)についてまとめてみました。

まとめ

今回は、ウイルスと細菌の違い、そして、真菌(カビ)やバクテリアなど含めて説明しました。

ウイルスと細菌が同じものだと思っていたり、バクテリアは細菌のことだとは知らない人も多いのではないでしょうか?

もし、今後何か感染症や病気が流行った際に、この情報が少しでも役に立てばと思います(^^)